Ces deux statuettes en bronze, d’une grande rareté, figurent des personnages vêtus de somptueux habits « turcs ». Elles reposent sur des bases en albâtre ornées de reliefs en bronze : l’une présente le lion ailé de Venise, tandis que l’autre semble figurer un loup, peut-être allusion symbolique à la Turquie.

L’un des personnages porte un külah, turban sphérique surmonté d’un cône, marque d’autorité souveraine, tandis que l’autre arbore un turban enroulé, signe distinctif de rang et d’identité religieuse. Les vêtements, richement gravés, évoquent les tissus luxueux de la cour ottomane et témoignent d’un sens aigu du détail.

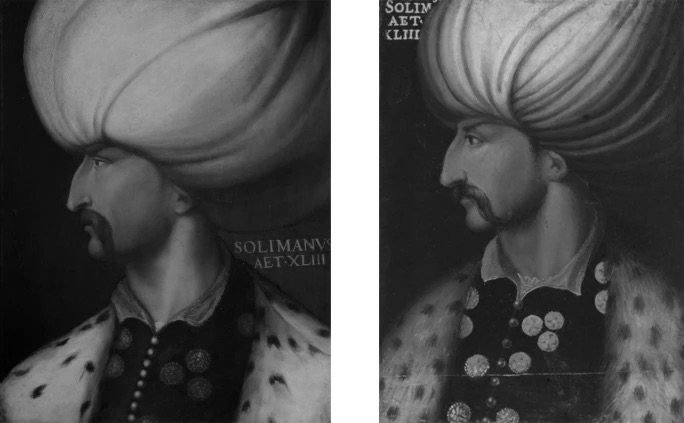

Ces statuettes pourraient représenter Soliman le Magnifique à deux étapes de sa vie. Le sultan figurant aux côtés du lion ailé correspond à la description d’un envoyé vénitien en 1534, lorsque Soliman, alors âgé de quarante-trois ans, venait de conquérir l’Irak aux Safavides et remportait une victoire décisive contre la flotte pontificale à Préveza. Il y est décrit avec de grands yeux, un nez aquilin et de longues moustaches rousses — traits que l’on retrouve dans le portrait attribué à Cristofano dell’Altissimo, conservé aux Offices de Florence.

SULEIMAN THE MAGNIFICENT (1520–1566), PORTRAIT COLLECTION OF ARCHDUKE FERDINAND II OF TYROL (1529-1595), PICTURE GALLERY, KUNSTHISTORISCHES MUSEUM VIENNA

À la différence de Mehmed II, qui fit réaliser des portraits diplomatiques par des artistes européens, Soliman ne commanda pas directement sa propre iconographie. Son image se diffusa au contraire grâce à des artistes comme Albrecht Dürer, qui s’inspira de croquis exécutés par des diplomates. Après la prise de Belgrade (1521), la victoire de Mohács (1526) et le siège de Vienne (1529), Soliman jouissait d’une renommée internationale : admiré pour sa grandeur, craint pour sa puissance, et considéré comme l’une des figures majeures de son siècle.

La présence du lion ailé et du loup suggère une dimension politique et diplomatique, reflet des relations ambivalentes entre Venise et l’Empire ottoman. Malgré des rivalités territoriales et des conflits armés, les deux puissances recherchaient la paix afin de préserver leurs intérêts commerciaux. Plusieurs traités furent ainsi conclus sous les règnes de Mehmed II puis de Soliman. Après la bataille de Lépante (1571), qui opposa la Ligue Sainte — dont Venise — à la flotte ottomane, les tensions furent rapidement apaisées : la Sérénissime conclut la paix dès 1573, garantissant la pérennité de ses routes commerciales et la stabilité de la Méditerranée.

L’association du lion de Saint-Marc à un sultan ottoman reflète la volonté vénitienne de fonder des relations constructives avec la Sublime Porte. Ces bronzes pourraient avoir été créés à la suite d’un traité et offerts comme présents diplomatiques. Ce type d’objets — statuettes, médailles, petites sculptures, horloges — constituait en effet des cadeaux fréquents dans le protocole vénitien. Ces œuvres, symbolisant les liens entre la Sérénissime et l’Empire ottoman, furent très probablement offertes à un ambassadeur ottoman lors d’un accord de paix au cours du XVIᵉ siècle.

La perception européenne des Ottomans demeurait complexe : si l’Empire apparaissait comme une menace militaire, notamment lors du siège de Vienne, le commerce et la diplomatie n’en continuèrent pas moins de prévaloir. Il en résulta un échange culturel durable entre Orient et Occident, qui se prolongea jusqu’au XVIIᵉ siècle.

Bibliographie:

Bellingeri, Giampiero. « Turchi e Persiani fra visioni abnormi e normalizzazioni, a Venezia (secoli XV-XVIII). » In RILUNE — Revue des Littératures Européennes, no. 9, “Visions de l’Orient,” edited by Benedetta De Bonis and Fernando Funari, 2015, pp. 14-89

Bevilacqua, Alexander. The Republic of Arabic Letters: Islam and the European Enlightenment. Harvard University Press, 2020.

Born, Robert, Michal Dziewulski, and Guido Messling. L’Empire du Sultan: Le Monde Ottoman dans l’Art de la Renaissance. Lannoo – Bozar Books.

Etrangers et Vénitiens dans l’art du XVIIe siècle. Milan: Silvana Editoriale, 2018.

Pessa, L. « Figure di Turchi nell’arte genovese tra XVI e XVII secolo. » In Turcherie, cited in note 98, pp. 40-42.

Renard, Alexis. Turkophilia Révélée: L’Art Ottoman dans les Collections Privées. 14th International Congress of Turkish Art, 2011.

Weihrauch, H.R. Europäische Bronzestatuetten. Brunswick, 1967.